I am very honored to have an article (story) about me published in the latest issue of Alphabet, the journal of the Friends of Calligraphy in San Francisco. The editor, Carl Rohrs, asked me various questions, and he structured the text around my answers. Through the article, I was able to look back on my own history since my first encounter with calligraphy and realized some things I had not been aware of. Carl, you are not only a great calligrapher & designer, but also a great editor! Thank you very much for inviting me.

このたび、大変光栄なことに、サンフランシスコの団体 Friends of Calligraphy の機関誌『アルファベット』の最新号に、私に関する記事(ストーリー)を掲載していただきました。編集者のCarl Rohrsから様々な質問をいただき、私の答えを軸に、彼が文章を構成してくださいました。できあがった記事を通して、カリグラフィーと出会ってからの自分の歴史を改めて振り返り、自分自身が意識していなかった事柄に気付かされたりもしました。カールは、カリグラファー&デザイナーとしてはもちろんのこと、編集者としても素晴らしいです。お声がけいいただき、本当にありがとうございました。

『アルファベット』掲載本文、和訳

この記事は、サンフランシスコのカリグラフィー団体、Friends of Calligraphyが発行する季刊誌『アルファベット』Vol.49 No.1 2023年秋号に掲載されました。編集者Carl Rohrsからの質問に清水が答え、情報を補足したものをCarlがストーリーとしてまとめたものです。客観性の点から、翻訳は自分でせず朝倉紀子さんに依頼しました。

HIROKO SHIMIZU

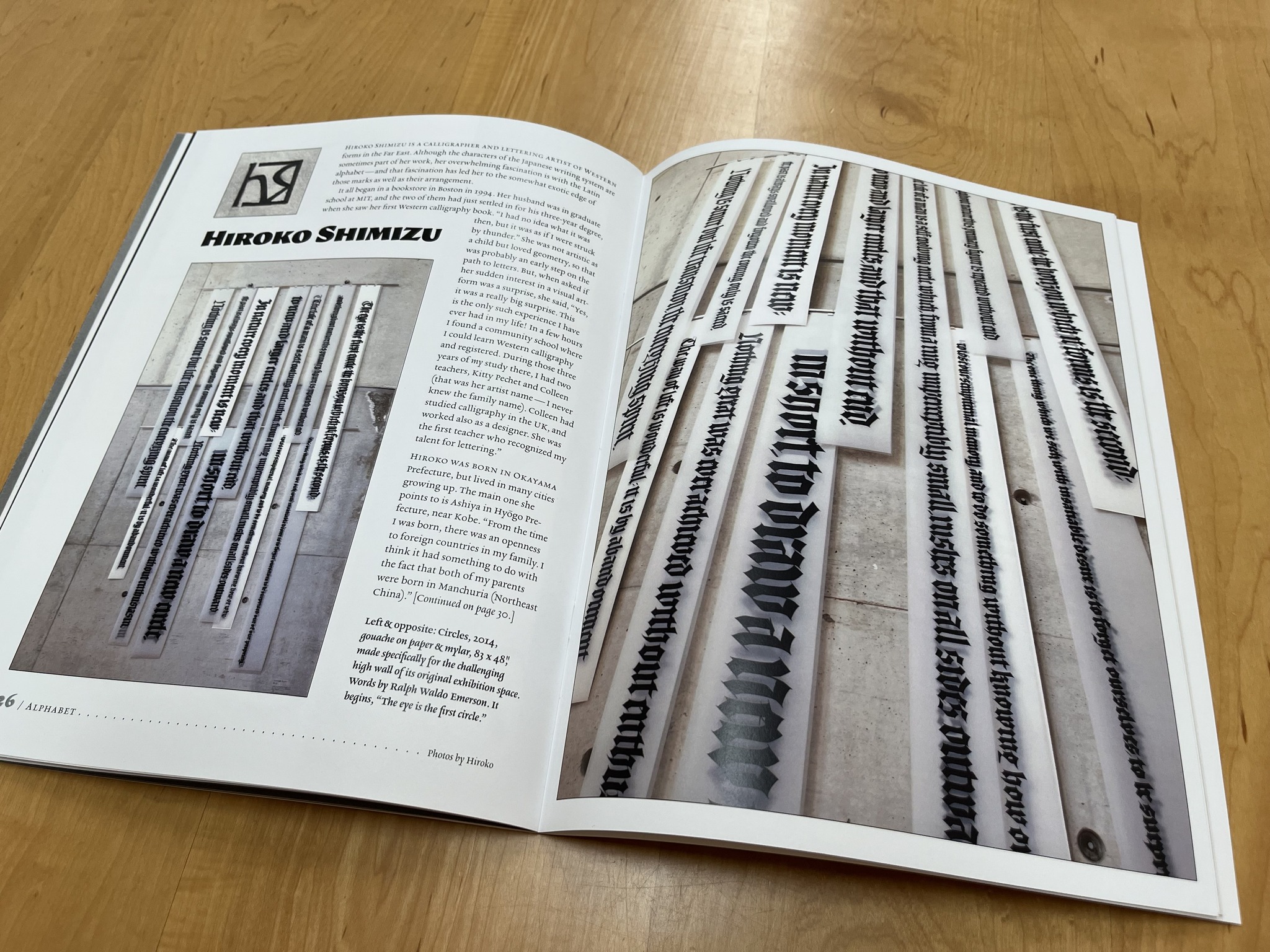

清水裕子は極東に在住する西洋文字のカリグラファー/レターアーティストである。日本の文字体系の特徴が作品の一環となることもあるが、彼女が圧倒的に魅了されているのはラテン・アルファベットだ。そしてその気持ちは、彼女をやや風変わりな字形や配置へと導いていった。

すべては1994年、ボストンの書店にて始まった。夫がマサチューセッツ工科大学院で学位を取得するため、夫婦が3年間在住する居を構えたばかりの街の書店で、清水は初めて西洋書道の書籍を手にする。「当時は、それが何かはまったく分かりませんでしたが、まるで雷に打たれたかのようでした」。子供の頃、特に芸術に興味があったわけではなかったが、幾何学は大好きだった。おそらくそこから文字への道は始まっていたのだろう。しかし突然ヴィジュアルアートに関心を抱いたことに驚かなかったかと尋ねると「はい、本当に驚きました。後にも先にもそんな体験をしたことはありません!数時間後には、カリグラフィーを学ぶことができるコミュニティ・スクールを探して受講の登録をしました。3年間、2人の講師、Kitty PechetとColleen(それがアーティストとしての名前で苗字は最後までわかりませんでした)から学びました。Colleenはイギリスでカリグラフィーを学び、デザイナーとしても活躍されていました。私にレタリングの才能があると評価してくださった最初の講師です」

清水裕子は岡山県で生まれたが、子供時代から複数の街に住むことになった。もっとも長く住んだ街として挙げたのは神戸市に近い芦屋市だ。「生まれた時から私の家族には外国に対してオープンな姿勢がありました。おそらく両親がふたりとも満州生まれだったということもあると思います。

1997年に帰国後、彼女は熱心なラテン文字愛好家の仲間入りをし、講師として来日した欧米のカリグラファーたちのワークショップに参加した。Brody Neuenschwanderもそのひとりだった。アメリカからベルギーのブルージュに移住した彼は、その街のレタリング界の先導者のひとりとなり、2007年に日本人のラテン文字を書くカリグラファーたちによる作品展「East Writes West」をブルージュの有名なカリグラフィー・ギャラリーManna Kunsthuis(マンナ・アート・センター)にて開催することを企画する。参加者として招待された清水は、作品展のオープニングに合わせてブルージュを訪れ、異国の地で2度目の分岐点となるレタリングに関する大発見をする。ブルージュのカリグラフィー・コミュニティーによる風変わりな文字、特にBoudens家による文字だった。なかでも20世紀半ばに活躍した書家Jef Boudensの子供で全員レタリングに携わる5人兄弟の一番下となる2人、LiesbetとKristoffelの文字だ。「作品展のオープニングでブルージュを訪れたことが私のカリグラフィー人生の転換点となりました」と清水は言う。

今回は書店ではなく、De Andere Kijk BVBA(意訳すると「もうひとつの視点」)というLiesbetの親友のひとり、Chantal Vandenbergheが経営する額縁専門店だった。「Liesbetの作品を数点、そしてKristoffelのペンシル・ドローイングのシートをかなり沢山見たんです。初めて彼らのスタイルを認識した時でした。とてもチャーミング、そして有機的で生命力に溢れていました。それ以来、おふたりの作品やレタリングに魅了されています」。その時、店の前で偶然Liesbetに初めて出逢い、短い会話を交わしたそうだ。今ではLiesbetもKristoffelも彼女の良き友人である。

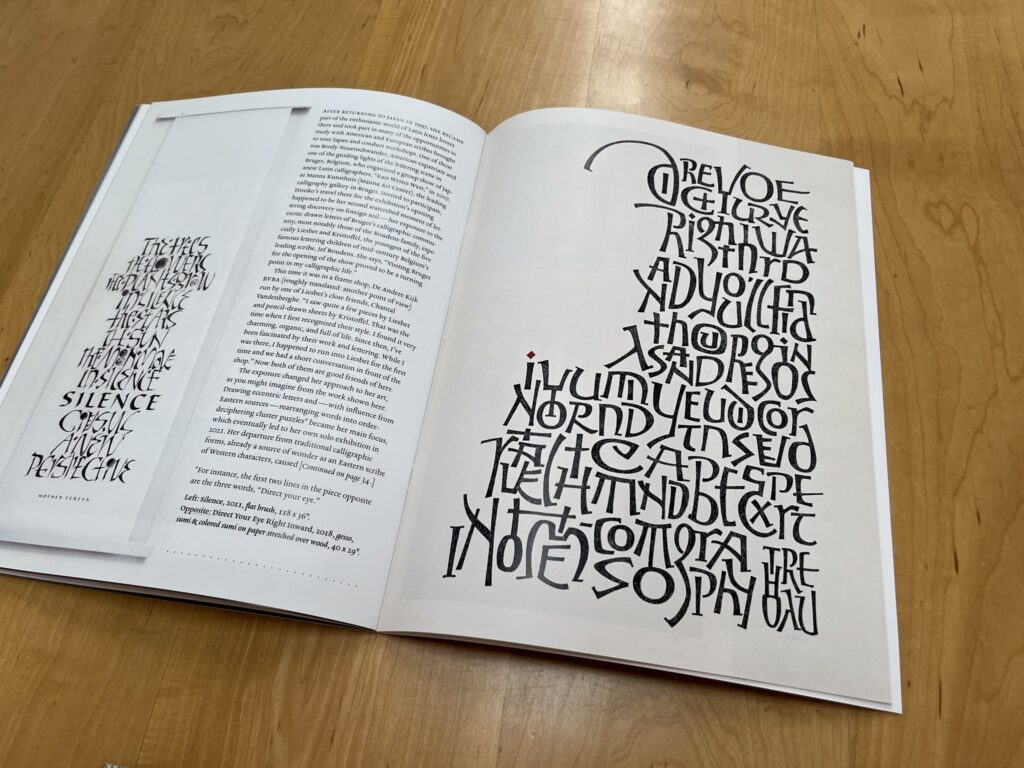

ここに紹介している作品を見て想像できると思うが、この経験が清水裕子のアートへの取り組み方に変化をもたらす。一風変わった文字をドローイングしたり、東洋の文字を元に、単語を文字のパズルのように配置したりすること*が中心的な取り組みになり、最終的に2021年の個展につながった。西洋の文字を書く東洋のカリグラファーとしてただでさえ驚かれるのに、伝統的なカリグラファーから逸脱したことで清水がさらに思ったことは「ラテン・アルファベットを日常的に使う人々の目には 私の作品はどう映るのだろう」*1という問いだった。

“Alphabet” Vol. 49, Number1 p.31

そして、まさにアルファベットと共に生活している国で個展を開催することで、その疑問と向き合う決断をする。開催地としてふさわしく、彼女の作風を一変させた街とギャラリー、ブルージュのManna Kunsthuisにてである。今度は彼女がこの20年間、探求と創作をしてきた作品でその場所を埋める機会を得たのである。ギャラリーにとってもパンデミックが始まって2年ぶりに開催する作品展、そして、史上初の個展となった。

開催されて最初の8日間は在廊し、来場者を迎えて、作品についての質問に答えるようにした。個展について執筆した記事に(Letter Arts Review 35:3)、「私の作品には自分でも気付いていないところで、とても日本らしい字形や空間の取り方があるようです。来場者の方々はひとりの日本人カリグラファーが独自に展開したものに対してとても肯定的でした。真剣に質問をしてくださったことが、私に大きな自信を与えてくれました」と記している。日常的にラテン文字を使う人々は、彼女のラテン文字と真剣に向き合ってくれた。彼女の疑問に答えが出たのである。

清水は1998年から定期的に講師としても活動し、彼女のワークショップは日本の主要都市で開催されている。作品で見られる柔軟性は、彼女の教え方にも反映されている。芦屋市ではスタジオレターアーツを主宰、そして日本の主なカリグラフィー団体のひとつ、NPO法人 ジャパン・レターアーツ・フォーラム(J-LAF)の副代表を務めている。1999年から2014年までは、地元で神戸・カリグラフィー・フォーラム(KFC)という団体を主宰していた。

文字のドローイングを好むことが、伝統的なカリグラフィーの実践に取って代わったのかと尋ねたところ、彼女は全くそうではないと答えた。「平筆でローマンキャピタルを書くことで美しい字形の『秘密』を探ろうと努力しています。この文字を理解すればするほど、自分のアートの領域が広がると感じています」

カリグラフィーの伝統であろうがそこからの逸脱であろうが、彼女が20年以上インスピレーションやアドバイスを得る師として敬愛するのはEwan Claytonである。やりとりから学びを得ることも、彼ならどうするかと想像することもある。「何を書いても、描いても、彫っても、根本は同じです。彼にはレタリングの技術面のことだけではなくマインドフルネス(眼の前のことに集中すること)について教えてもらいました。彼は私にとって灯台のような存在です」。ふたりは、2001年にClaytonがManny Lingと主催したイギリス、サンダーランド大学の隔年開催カリグラフィー・シンポジウムで出会った。それ以来、ふたりは協力しあっている。ClaytonはKCFの季刊誌に頻繁に寄稿し、幾度も日本で教えている。そしてSunderland Writing Symposiumが2017年に京都で開催されたことに清水は大きく関わっている。

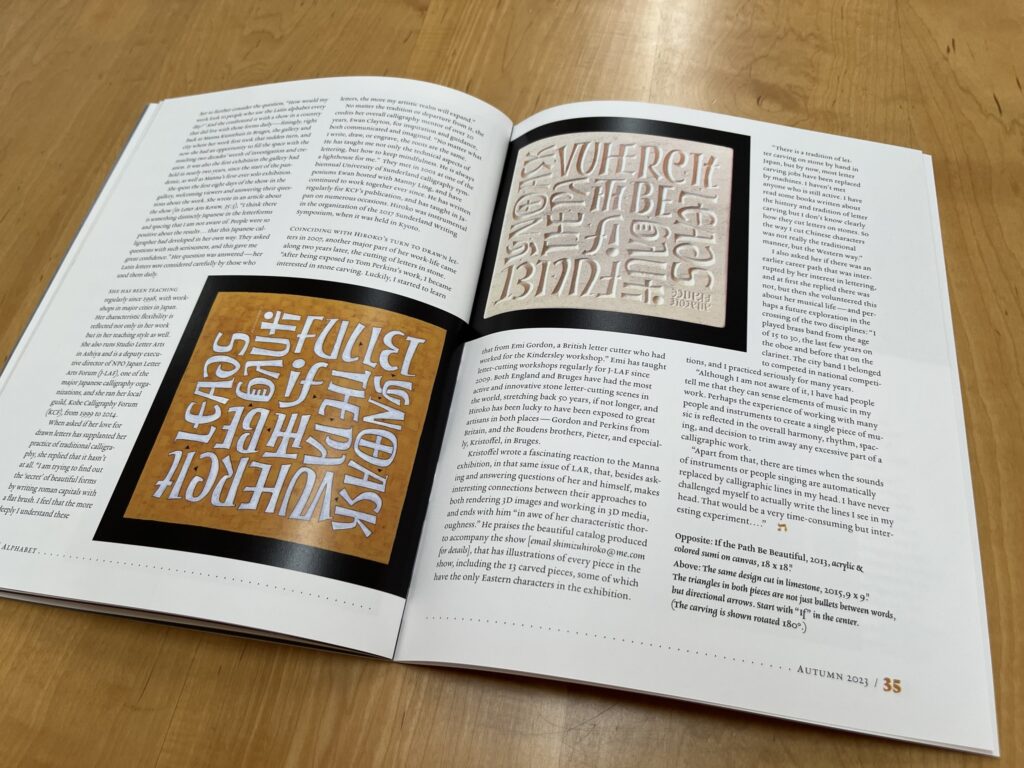

2007年から文字をドローイングする作品制作に転換していたのと重なり、2年後にもうひとつ彼女の仕事と生活で大きな一部を占めるようになるものと出会う。文字を石に彫ることだ。「Tom Perkinsの作品を見て、レターカッティングに興味を持ち始めました。ラッキーなことにイギリスのKindersley Workshopで働いていたレターカッターEmi Gordonから学ぶ機会を得ることができました」。Emi Gordonは、2009年から定期的にJ-LAFのレターカッティングのワークショップで教えている。世界の中でもイギリスとブルージュは、50年以上も前からレターカッティングがもっとも盛んで、革新的な取り組みが見られてきた。清水は、その両方を代表するレターカッティングの工匠たち、イギリスのGordon とPerkins、そしてブルージュのBoudens兄弟、Pieterと特にKristoffelと触れ合う幸運に恵まれた。

Kristoffel Boudensは前記のLetter Arts Reviewで、彼女のMannaでの展示について興味をそそる反応を記事にしている。記事のなかで彼は、清水のこと、そして彼自身への質問と答えに加えて、ふたりの立体的なイメージの表現や作品制作のアプローチの興味深い結びつきに触れている。そして「彼女の特徴的な徹底ぶりに圧倒された」と締めくくっている。彼は清水がこの展示のために制作した美しいカタログも称賛している。石に彫られた13点を含む展示されたすべての作品の画像が掲載されている。レターカッティングの作品には東洋の文字のみの作品もある。

「日本にも石を手彫りする伝統がありますが、現在では石を彫る仕事の殆どが手彫りから機械加工に代わってしまっています。現役で手彫りをしている石工にまだ会ったことがありません。書籍で手法の歴史や伝統について読んだことはありますが、明確にはどのように彫っていたのかはわかりません。その為、私の漢字の彫り方は、日本の伝統的な手法ではなく西洋の手法です」

彼女に、レタリングに興味を持ったことで中断した道があったのかも聞いてみた。最初は無かったと答えたが、後に彼女にとっての音楽の存在と、将来的な、レタリングと音楽との重なる部分の探究について話してくれた。「15歳から30歳まで吹奏楽団に入っていて、最後の数年はオーボエ、その前はクラリネットを吹いていました。団員だった市民吹奏楽団は全国大会に出場することもあり、何年も真剣に練習していました」

「自分では気付かないのですが、私の作品に音楽の要素を感じると言われることがあります。沢山の人や楽器と共にひとつの曲を演奏するという私の経験は、カリグラフィー作品の中の全体的な調和、リズム、空間、そして余計なことを削ぎ落す決断に反映されているのかもしれません」

「それとは別に、楽器の音や人が歌っているのを聞くと、それが私の頭のなかでカリグラフィー的な線になることがあります。その線を描いてみることはまだ挑戦したことがないのです。時間はかかりそうですが、とても面白い実験になりそうです…」

*この冊子“Alphabet” Vol. 49, Number1は在庫が少しあり、販売可能です。

ご希望の方はContactからお問い合わせください。(2025.2月現在)